要旨

- 画力には「静的(static)な画力」と「動的(dynamic)な画力」が存在する

- アニメーションか否かという意味ではない。確かにアニメーターは動的な画力が高くなる傾向が強いがイコール性はない

静的な画力

- 動きが少ない絵、静止した構図を描く上手さ

- 例: 白浜鴎、アベツカサ

動的な画力

- 動きのついた絵、アクションシーンなどを描く上手さ

- 例: 諫山創, 岩根雅明

- 岩根先生は見ての通り「静的な画力」はそこまで高くない

- 失礼を承知で、比較対象のために言わざるを得ない

- しかし動的な画力は随一に高い

- 【ポケモンXY】第129話 予告 - ニコニコ動画 (nicovideo.jp)

- 諫山先生も同じく。

細分化

- 「静的な画力」と「動的な画力」はさらに細分化できる

- 物理的に静的(physically static)

- 物理的に動的(physically dynamic)

- 感情的に静的(emotionally rigid)

- 感情的に動的(emotionally eloquent)

- これらはそれぞれ全く別の筋肉が必要になる

- 岩根先生は物理的に動的な画力は高いが、感情的に動的な画力はさほどでもない

- 諫山先生は物理的・感情的に動的な画力双方がきわめて高い

- 天野シロ先生、大今良時先生などは「物理的に静的 & 感情的に動的」なタイプ

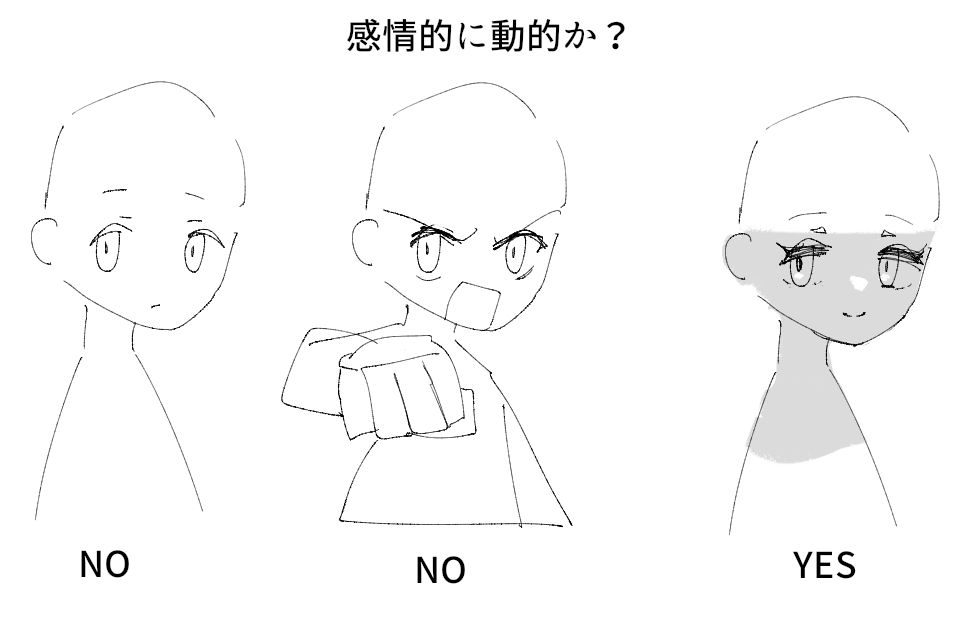

「感情的に静的な画力」「感情的に動的な画力」の意味

-

かなり掴みづらい概念ではあると思うので説明する

-

良好な比較例がないので自分の拙い絵での説明が必須になったのは容赦してほしい

-

「感情的に動的」というのは、強い感情の発露を意味するものではない(そういう感情を含めることは問題ないが、そのものを示すわけではない)

-

感情の発現の強弱や、感情の種類に関わらず、感情そのものがたたえるeloquenceの伝達力

-

感情動的画力が高い人の特徴

- 「喜怒哀楽」に分類されない感情を表現できる

-

殆どこれに尽きる。「喜怒哀楽の描き方」みたいなのはよく見るけど、そういうものでは絶対に括れない微細な表情の機微を描ける力が「感情動的画力」

- ストーリー重視の漫画家にはほぼ必須の力だが、イラストレーターやアニメーターにはあまり求められない(あった方が得なのは間違いない)

考察

- 前提として、ほとんどの絵師は「静的な画力>動的な画力」である

- 物理的・感情的を問わずこうなる

- 諫山先生のように有意に動的>静的な例はかなりイレギュラー

- 動的な画力は意図的に鍛えようとしなければ一生鍛えられない

- 「静的な画力」はパースやデッサン、解剖学などの「理論」で学習が可能だが、「動的な画力」はより曖昧な基準に基づいており、そういった資料が希薄&ベースラインとして「才能」の影響が強い

- ただし理論による学習ができないわけではない。と、思っている

- 今の世界では4つの「画力」がひとつの「画力」という集合名詞でまとめられてしまっていて、それ故に学習体系が散らかっている

今後

- 私は数年前から「画力を上げる」ということに興味がなくなっていた

- 自分の絵が十分上手いと思っていたわけではなく、絵が上手くなるということそのものに対して大きく興味がなかった

- その理由は(in retrospect)大別して3つ

- 1: 画力は物語の展開性を上げてくれるものではない

- 例えば10年前の私の絵は今の私より間違いなく下手だが、10年前の方が間違いなくより楽しく・より活発に一次創作活動および物語の構築ができていた

- 古典的画力(≒従来の意味での集合名詞としての画力)において言えば、諫山先生も同様 画力が低くても物語は面白い

- 2: 画力の向上は必ずしも魅力の向上とイコールではない

- 3: 本記事で述べたような「画力」に対する理解の誤謬

- 今迄自分は「画力」が細分化され得るという構造に気づいていなかった

- 私が充足していたのは静的な画力に限り、動的な画力の不足は「物語の展開」においても「魅力」の向上においても足枷となる

- 1: 画力は物語の展開性を上げてくれるものではない

Note

「動的な画力」は「静的な画力」とまったく関連性がない。

上記のかくまい氏のツイートの左側のような絵であっても、動的画力でプロのイラストレーターを上回ることは理論上可能。

Note

「魅力」はまた別個の概念である。今後別記事で掘り下げる。

結論

- 「動的な画力」の向上に注力したい

- そのためのメソッドを今度確立していく